コンクールはスタート地点。決してゴールではない。

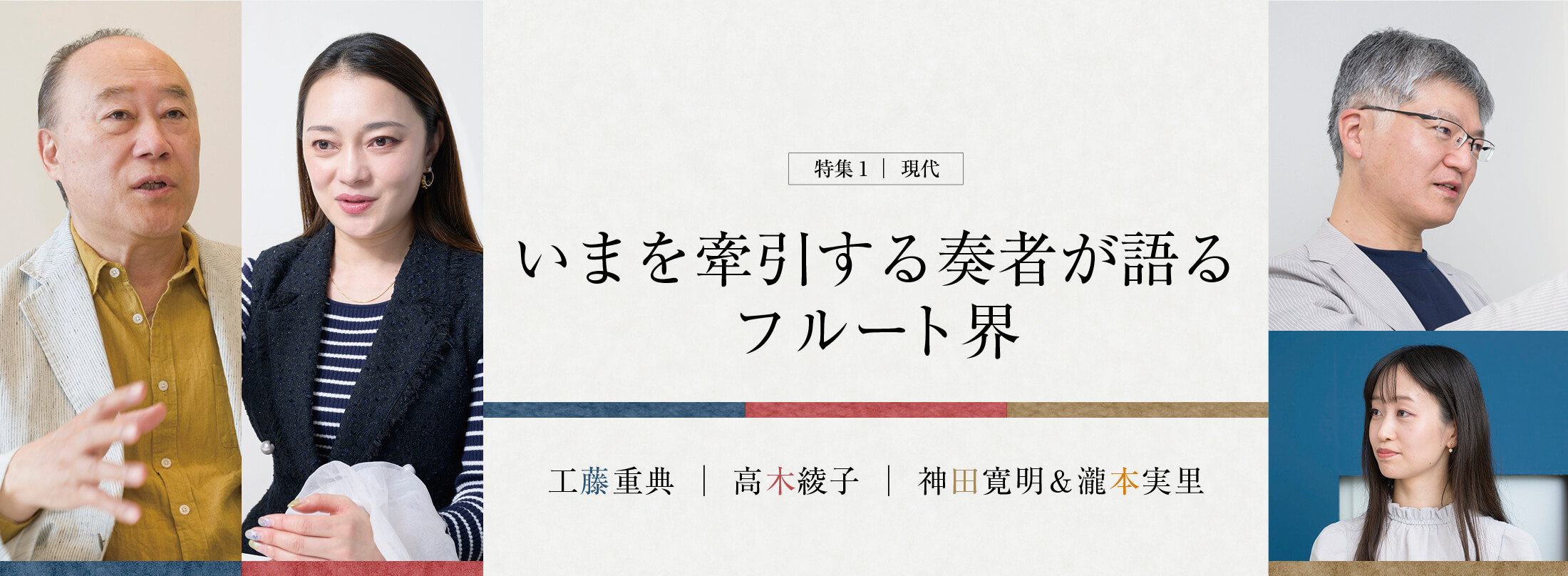

NHK交響楽団の首席奏者として、現在の日本のフルート界の第一線で活躍している神田寛明氏と、多くのコンクールで1位など上位入賞を果たしており、未来のフルート界で活躍するであろう瀧本実里氏の対談が実現。テーマは「コンクール」。コンクールに潜む弊害、それから派生するフルートの未来への変革を聞く。

写真:河野英喜(株式会社エントランス)

審査するポイントは4つ

三つ目は基礎的なテクニック、四つ目はなんといっても音色です。

コンクールはその日の調子や課題曲の得意不得意、審査員の顔ぶれなど様々な要因があり、その結果は普遍的とは言えないかもしれない。コンクールの順位で、その人のフルーティストとしての価値が決まるとはまったく思っていません。

一次予選は3分ぐらいの無伴奏曲が課題になることが多いのですが、そこで大事なのは基礎的なことができていること。つまり音がしっかり出せているか、楽譜通りに吹いているか、ということです。実は意外と楽譜通りに吹いている人は少ないと思います。

>>次のページへ続きます

神田寛明 Hiroaki Kanda

NHK交響楽団首席奏者・桐朋学園大学教授・第11回神戸国際フルートコンクール運営委員長。1991年第5回日本フルートコンヴェンションコンクールおよび第8回日本管打楽器コンクールにおいて第1位。1993年東京藝術大学卒業。1995年より1年間ウィーン国立音楽大学に留学。2007年東京藝術大学大学院修了。赤星恵一、金昌国、細川順三、ヴォルフガング・シュルツ、ハンスゲオルグ・シュマイザーの各氏に師事。大阪芸術大学客員教授、東京藝術大学講師。神戸や北京ニコレなどの国際コンクール、日本音楽、日本管打楽器、日本木管、全日本学生などのコンクールにおいて審査員を務める。N響定期公演においてトン・コープマン氏とモーツァルトの協奏曲を演奏。CDを多数リリース。音楽之友社より「上達の基本」「ケーラー練習曲Op.33(監修)」を発表。60タイトル以上のフルートアンサンブル作品を編曲・出版している。

瀧本実里 Misato Takimoto

栃木県出身。東京音楽大学を卒業。フルートを坂本しのぶ氏、工藤重典氏に師事。2019年に日本音楽コンクール フルート部門、東京音楽コンクール 木管部門、びわ湖国際フルートコンクールで立て続けに優勝した他、様々なコンクールで優勝。2016~18年小澤征爾音楽塾に参加。2018年度RMF奨学生。これまでに東京フィルハーモニー交響楽団、日本フィルハーモニー交響楽団、東京交響楽団と共演。NHK-FM『リサイタル・パッシオ』に出演。